2025-07-09 09:48:12 作者 : 蓝嘉良、刘迪波、廖晓斌、文刚、薛以晨、刘书明、陈超 围观 :357次

水源水质变化对供水管网的影响是现代城市水务管理中一个重要且复杂的问题。随着城市化进程的加快和气候变化的加剧,水源水质变化的频率和范围都显著增加,其中水源切换和水源季节性变化是两个关键因素。

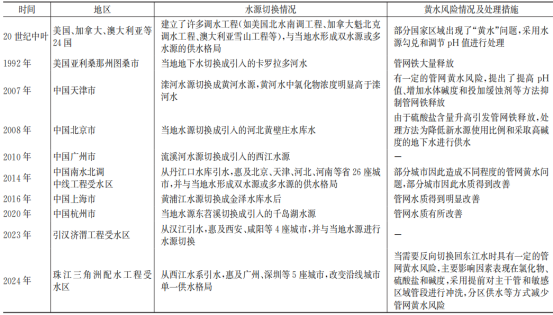

为应对城市化进程中出现的水资源短缺及水质污染问题,国内外众多城市启动了调水工程,从而构建了多源供水体系,并实施了季节性或周期性的水源切换。然而,新旧水源之间的显著差异会对供水管网的稳定性造成负面影响,导致管网出现水质变黄的现象。由于黄水中的铁和锰等金属离子含量较高,长期饮用可能会导致消化系统疾病,对公众健康构成威胁。例如,2008年北京因为当地水资源匮乏从河北几个水库调水,由于新引入的水源水中硫酸盐含量高于旧水源,导致当地铁质供水管网的管垢溶析,引发了中心城区大面积的黄水事件。表1整理了国内外涉及水源切换的部分案例。

表1 国内外水源切换的案例

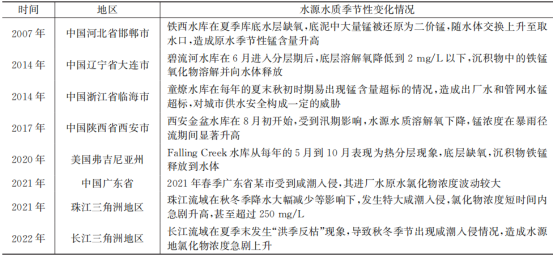

同时,季节性水源水质变化也会导致供水管网中黄水现象的产生。例如,我国多地夏季湖泊、水库水源水中的溶解氧含量降低,底部沉积物中的锰会在厌氧条件下转化为二价锰离子释放出来,进而导致出厂水中锰的浓度升高,影响供水管网内锰的沉积与释放过程。沿海城市会面临咸潮入侵的情况,造成河口水源地中氯化物浓度剧增,导致供水管网水质变黄的问题。表2整理了部分可能引发供水管网黄水的水源水质季节性变化情况。

表2 水源水质季节性变化情况

01

黄水形成机理

水源水质变化导致供水管网黄水的发生,本质上是由于水质组分变化所引发的管网中铁、锰释放。因我国供水管道主要以铁质材料为主,故黄水过程中的铁释放主要来源于铁质管垢;而锰释放则源于出厂水在管道中沉积或被管垢吸附的锰氧化物。

1.1 铁致黄水机理

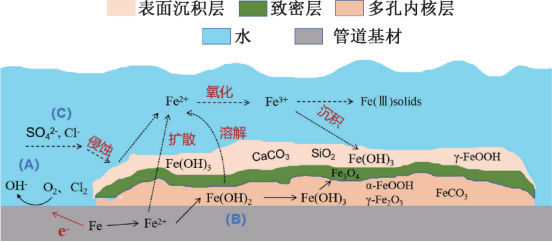

金属管道内壁的腐蚀及其导致的结垢现象,是引发管网铁致黄水问题的来源。供水管网铁致黄水机理包括铁腐蚀的过程、管垢的发育过程以及管垢的破裂过程这3个部分,如图1所示。

注:A代表铁腐蚀的过程,B代表管垢的发育过程,C代表管垢的破裂过程

图1 铁致黄水机理

在铁腐蚀的过程中,腐蚀反应是电化学过程。阳极反应为单质铁失电子被氧化生成Fe2+;阴极反应为水体的溶解氧或氯消毒剂得电子被还原生成OH-、Cl-;在缺乏溶解氧和余氯的情况下,H+也可作为阴极被还原生成H2。在实际供水管网系统中,这种腐蚀反应会在管道内壁的多个位置同时发生。然而,由于金属表面电化学性质的不均匀性,金属表面实际上可以被视作由众多微小电极构成,进而形成微观层面的腐蚀电池。

在管垢的发育过程中,其在最终阶段会形成分层结构。根据SARIN等提出的腐蚀垢生长模型,腐蚀垢由内至外可以分为四层,分别为管道基材(铁元素的来源,通常为铁质管材,如钢管、铸铁管、镀锌钢管等)、多孔内核层[该层主要由二价铁和三价铁的化合物组成,如FeCO3、Fe(OH)2,该层是管网铁释放的主要来源]、致密硬壳层(该层主要由相对稳定的铁氧化物构成,如Fe3O4、FeOOH,可以隔绝垢层内部物质与管网水的作用,抑制管网的进一步腐蚀)和表面松散层(该层管垢表面松散且不均匀,通常由Fe(OH)3、γ-FeOOH、CaCO3、SiO2等构成)。

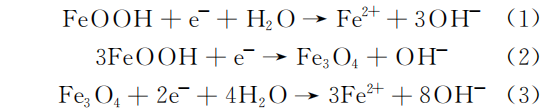

在管垢的破裂过程中,水质条件的影响是关键因素。KUCH指出,当溶解氧、氯消毒剂由于水流停滞而被消耗时,管垢中的三价铁化合物作为电子受体,得电子还原为二价铁化合物,如式(1)~式(3)所示,从而造成管垢破裂而出现裂缝或孔隙,内部铁离子释放到主体水中被氧化成铁化合物,呈现黄色或红色。

ZHAO等通过制备模拟铁氧化物管垢电极和原电池反应器,复现了在低氧化还原势情况下管垢高价铁氧化物被还原而消耗,为Kuch机理提供了直接的试验证据。此外,可能造成管垢破裂和铁释放的水质因素还有腐蚀性阴离子,如氯离子、硫酸根离子等。HATCH等指出氯离子、硫酸根离子等腐蚀性阴离子可以取代管垢中金属离子的化学键造成钝化层的破坏,引发管壁铁沉积物释放。TAYLOR等发现高浓度的腐蚀性阴离子促进了电子、离子的迁移速率,并与腐蚀产物络合形成可溶性物,促进Fe2+向外转移,加速铁释放。

1.2 锰致黄水机理

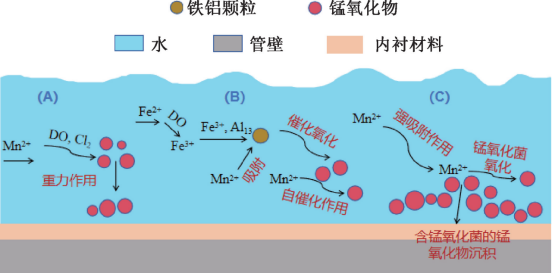

锰引起的黄水现象通常是由于出厂水中所含锰在管网中长期沉积,并在特定的水质和水力条件下释放所导致。锰氧化沉积过程是导致供水管网中锰致黄水现象的主要原因,锰元素在管道中的吸附沉积过程如图2所示。

图2 锰在管道中的吸附与沉积机理

锰的吸附与沉积过程主要有A、B、C这3种途径,分别代表物理作用、化学作用和微生物作用主导的锰吸附与沉积的过程。在A过程中,出厂水中的Mn2+在溶解氧及余氯等氧化剂的作用下,会被氧化形成锰氧化物,随后在重力的影响下,沉积于管道内。但余氯在均相体系中氧化Mn2+的速率相当缓慢,解释不了管网中大量锰沉积物形成的原因。在B过程中,水体中的Fe3+和Al13(聚合氯化铝的主要形态)会通过水解沉淀反应形成金属沉淀物颗粒并催化Mn2+的的氧化过程。此外,LI等发现仅20 μg/L的溶解态Cu2+就可以10倍提高Mn2+的氧化速率。在C过程中,在没有消毒剂的情况下,锰氧化菌会导致锰在管道内表面的快速积累,同时形成的MnOx具有强吸附能力,促进了后续的MnOx积累。

锰的释放通常由水质条件变化或水力冲击引起,如pH值的波动、溶解氧浓度的变化等。当水体处于低氧化还原势时,其内部的锰氧化物可能会发生还原,释放出锰离子进入管网水中。锰氧化物的还原还可能受到微生物活动的影响,某些微生物能够通过代谢作用改变局部环境,促进锰氧化物的还原。此外,随着长期使用的管道内衬材料会出现脱落现象,原本附着于其表面的锰氧化物也会随之脱落。

02

水源切换导致黄水问题的主要影响因素

在水源切换过程中,供水管网水质安全会因为pH、碱度、硬度、氯化物、硫酸盐、溶解氧、余氯等水质变化面临较大的冲击,造成管网中铁和锰的释放,从而导致黄水现象的发生。

2.1 pH值

pH值是影响管网铁和锰释放的重要因素之一,pH值越低,越容易促进金属氢氧化物和碳酸盐的溶解,导致金属离子释放到管网水体中。牛璋彬等通过实验室静态模拟实验发现,随着 pH 值从8.5降低到6.5,铁释放速率增加了0.8 mg/(m²·h)。米子龙等发现,总铁释放量与pH值呈显著的负相关,当pH值从8.5降低至6.0时,水中释放的总铁浓度增加了7 mg/L。LI等研究发现,在较低的pH条件下更多的吸附位点被H+占据,从而导致锰氧化物的解吸并释放到水中。ZHANG等通过静态浸泡实验发现,pH值从8.0降低至6.0时,在120 h的停留时间下总锰释放增加了0.35 mg/L。

2.2 溶解氧和余氯

从管道腐蚀来看,管道中水体溶解氧和余氯的增加,其氧化性越强,越促进管道的腐蚀过程。然而,从管垢稳定性来看,在低溶解氧以及低余氯的情况下,其管垢成分容易被还原导致管垢破裂和金属组分析出。KUCH机理指出,当溶解氧由于水流停滞而被消耗时,管垢中的三价铁化合物被还原为二价铁化合物。CLEMENT等提出了溶解氧影响铁释放的模型,当溶解氧浓度高时,可以保持管垢外层结构不被破坏,而当溶解氧浓度降低时,致密层中的二价铁会释放到水体中。适当增加溶解氧浓度会抑制铁的释放,但当溶解氧浓度超出一定值其抑制作用有所下降。鲁智礼等研究发现,溶解氧浓度为8 mg/L时铁释放有所抑制,向水体通入高纯氧提高溶解氧浓度至15 mg/L,铁浓度仅减少0.07 mg/L,当增至20 mg/L,铁释放反而上升。除了考虑余氯自身浓度,消毒剂与管网水的接触时间也很重要。ZHANG等发现,在0 ~ 3 mg/L的余氯浓度下,随着余氯浓度的增加,管网锰的释放的抑制效果越强。

2.3 碱度和硬度

碱度和硬度这两项指标对管网的影响在于CaCO3的沉淀和溶解平衡。尽管管垢的腐蚀产物主要以铁氧化物为主,但是管垢表面沉积的CaCO3对于垢层稳定性也起到很大的保护作用。HU等通过中试发现,随着碱度从98 mg/L增加到200~409 mg/L,出水总铁浓度从0.98 mg/L、0.56 mg/L下降到0.43 mg/L,随着钙硬度从100 mg/L增加到200~300 mg/L,出水总铁浓度从0.63 mg/L、0.51 mg/L下降到0.39 mg/L。LASHEEN等通过研究水质因素对管网铁和铅释放的影响,将碱度从124 mg/L增加到250 mg/L时,铁和铅的释放减少了0.01~0.03 mg/L。沙懿等通过管垢浸泡实验研究发现,当碱度从52 mg/L提高至200 mg/L时,在132h的停留时间下,总锰浓度下降0.124 mg/L。

2.4 硫酸盐和氯化物

硫酸盐和氯化物是参与腐蚀过程的典型阴离子,其对管壁材料具有较强的侵蚀性作用。米子龙等发现,随着硫酸盐浓度从50 mg/L提高至180 mg/L时,管网出水总铁含量增加了2.5 mg/L。SUN等研究发现,当硫酸盐从75 mg/L突变至200 mg/L时,出水铁、锰释放量分别增加0.15 mg/L和0.05 mg/L。WANG等研究了硫酸盐和氯化物对铁稳定性的影响,发现阴离子浓度与铁释放速率呈正相关关系。这主要是由于硫酸盐和氯化物会使沉积物稳定性降低,破坏管垢的钝化层,促进管道的点蚀,与钝化层发生反应改变了垢层结构,从而造成管网铁锰的释放。

03

季节性水质变化导致黄水问题的主要影响因素

季节性变化对供水管网水质安全的影响同样不容忽视。季节性水质变化导致管网黄水问题的影响主要表现在温度、降雨量、日照时长、潮汐等自然因素的变化,这些自然因素的变化会对水源水质的化学反应和微生物活动产生影响,进而对供水管网水质产生一定的冲击。

在夏秋季,水库水表层水受太阳辐射加热,温度升高,密度减小,形成上层较轻的水层;而底层水由于较少受到太阳辐射,温度较低,密度较大,形成下层较重的水层。这种热分层过程阻碍了上下层水体物质的交换,导致底层水体的溶解氧逐渐消耗且无法得到补充,底层沉积物中铁锰大量释放,形成内源性污染。此外,我国大部分地区属于季风性气候,夏季降雨较多,岸上土壤中的铁锰颗粒会随降雨径流汇入水体,由于降雨径流的侵蚀和动态混合作用下,水体中铁锰颗粒显著增加,这个过程则是外源性污染。无论是内源性污染还是外源性污染,都会导致湖泊水库型水源水中铁和锰的浓度增加,随水体循环被带到取水层并进入水厂,当水厂未能充分去除时,这些未被去除的铁锰物质则会流进管网。尽管世界卫生组织和包括中美在内的很多国家都将锰标准限值定为0.1 mg/L,但是当水中存在0.02~0.05 mg/L锰时,水体也会呈现淡黄色。

部分沿海城市在冬季可能会面临咸潮入侵导致海水倒灌的问题。冬季降水开始减少,河流进入枯水期,此时河流水位较低,进而导致海水倒灌,河口处水源水中的氯化物浓度急剧上升。一旦氯化物浓度发生剧烈变化,供水管网的稳定性将受到破坏,继而引发水质变黄的问题。当咸潮入侵严重时,则需更换为应急水源进行水源切换供水。

04

结论和展望

综上所述,水源水质变化显著影响供水管网的稳定性,水源切换和季节性水质变化是关键因素。国内外城市通过调水工程构建了多源供水体系,但新旧水源之间的差异导致了供水管网出现黄水现象,例如,北京因引入高硫酸盐含量水源而引发的黄水事件。季节性水质变化,尤其是夏季湖泊水库的溶解氧降低及沿海城市的咸潮入侵,也可能引发供水管网中的黄水问题。黄水的形成机制主要为铁质管道的腐蚀及管垢的发育与破裂造成的铁释放和源于管道内的锰沉积或吸附后在水力水质的扰动下被释放出来。黄水的产生机制包括铁的腐蚀作用、管垢的发育与破裂过程,以及锰的吸附与沉积过程,这些过程均受到物理、化学和微生物因素的影响。水源水质的变化,尤其是水源切换及季节性变化,直接影响供水管网中铁、锰元素的释放。

为有效控制和预防黄水现象的发生,建议今后的研究应重点关注以下几个方面:

(1)需要进一步深入研究水源切换过程中水质变化对管网中铁锰释放的影响机制。通过建立更为精确的理论模型,可以更好地预测和控制管网中铁锰的释放,从而为实际工程提供科学依据。

(2)应加强对高温、暴雨、潮汐等季节性水质变化影响供水管网的研究。通过模拟实验和现场监测,可以更好地了解季节性变化对管网水质的影响规律,为应对措施的制定提供数据支持。

(3)应加强水源切换、咸潮入侵等情况下应急响应过程中的水质监测和管理。因此,通过多学科交叉合作,建立快速有效的水质监测体系,及时调整处理工艺,确保供水安全。

作者:蓝嘉良、刘迪波、廖晓斌、文刚、薛以晨、刘书明、陈超;作者单位:西安建筑科技大学环境与市政工程学院 西北水资源与环境生态教育部重点实验室、西安建筑科技大学环境与市政工程学院 陕西省环境工程重点实验室、清华大学环境学院 环境模拟与污染控制国家重点联合实验室、华侨大学土木工程学院、清华苏州环境创新研究院。刊登在《给水排水》2025年第4期。